破局“中国芯”:听港科大(广州)须江“芯”声

他是国际知名的高端芯片和EDA专家,突破了传统芯片设计框架,创建了一套全新的高端芯片设计方法和EDA工具,可提升芯片仿真速度达130倍,并极大地提高芯片的性能。这套集成电路设计工具已成功用于设计国产高端芯片。

今年,香港科技大学(广州)功能枢纽微电子学域主任须江荣获广东省五一劳动奖章。工作20多年来,他专注于高端芯片研究事业,带领团队不断攻克芯片技术“卡脖子”难题。同时,积极创新人才培育方式,培养出众多高质量人才,为我国在高端芯片领域关键核心技术的攻关作出积极贡献。

01“只有回到祖国,才能真正感受到收获与价值”

1998年,须江以专业第一名的优异成绩毕业于哈尔滨工业大学英才学院,其后在美国攻读博士学位。其间,曾在多家企业任职,并首先发现且攻克SoC芯片设计工具中的“第一代困境”问题,参与研制并成功打造智能手机的SoC芯片。

尽管在国外已取得一定的科研成绩,但身在异乡的须江始终牵挂着祖国的发展,“虽然我国在芯片领域已取得一定的成绩,但是在许多方面还是难以比肩国外,容易遭遇‘卡脖子’危机。我希望能为自己的国家作贡献。”

2007年,须江毅然选择回国加入香港科技大学,成为一名大学教授,正式投身于中国芯片事业,带领学生在高端芯片设计领域不断探索和突破。须江始终认为,发展微电子产业,最难的不是技术,最难的是解决人才和平台两个根本问题,而广州南沙已聚集很多芯片设计和制造企业,发展空间很大,有希望成为湾区的硅谷。因此,在得知内地和香港科技大学要在南沙共同打造一所融合学科大学时,他积极参与学校创建工作,选择从香港来到南沙,是最早从香港科技大学全职加入香港科技大学(广州)的教授之一,并在该校创建了微电子学域。

须江看好粤港澳大湾区集成电路产业的发展前景,更感受到国家对于学术研究的高度重视。“香港回归祖国前后,我们陆续从海外回到香港,一边对接国际前沿研究,一边加强与祖国内地的学术交流合作,我们觉得,只有回到祖国,才能真正感受到收获与价值。”在香港科技大学(广州)首次开学典礼上,须江作为教师代表上台发言时饱含深情地说,祖国改革开放40多年来取得的巨大成就,让我们在国际学术界的底气越来越足、声音越来越嘹亮。

02“创建新工具,提升芯片仿真速度达130倍”

近年来,我国在多个领域面临关键核心技术“卡脖子”的危机,其中,对芯片技术领域的制约尤为严重,尽快打破垄断、让芯片关键技术不再受制于人刻不容缓。

“但高端芯片极其复杂,最新的AI加速芯片,其晶体管数量超过4万亿个,比银河系里恒星的数量还要多几十倍,设计和制造这样的芯片,成本非常高,风险也非常大。”须江说。因此,在高端芯片这巨大的设计空间里,如何找到最优路径?便成为他一直以来潜心思考和研究的问题。须江介绍,复杂芯片的仿真是极其缓慢的,在芯片设计出来后,往往需要长达几个月甚至更长的时间进行仿真测试,才能确定其性能是否达标。且芯片有其生产周期,如果仿真后发现性能不达标,重新设计的时间成本就会很高。

“所以,长期以来大家只敢在上一代芯片的基础上做细微改动。”但须江并不满足于此,他积极寻找着新的设计方法和开发设计工具,其中,就包括中国芯片“卡脖子”核心难题之一的EDA技术。他坚信,这是高端芯片设计中的一个核心难关,在这上面做任何一点突破,它的意义都是非常巨大的。

回忆研发历程,须江感慨万千。“在最初的那10年,是整个研究阶段最艰难的时候。”他说,那时没有确切的实验和理论根据来证明他的方法是可行的,也没有什么成果,更缺少经费的支持,差点就要放弃,“在遇到瓶颈的时候,我都会告诉自己,还是有希望的,再坚持实验半年,不行再换方向。”

幸运的是,在研究过程中,逐渐有企业看到须江团队的成果,便开始投入经费与他们合作,一边研究一边解决产品设计的实际问题。经过多年的积淀和努力,最终他带领团队突破传统芯片设计框架,创建一套全新的高端芯片设计方法和EDA工具,可提升芯片仿真速度达130倍。目前,他开发的集成电路设计工具已成功用于国产高端芯片。

03“要做‘弯道超车’,就必须更早看到未来发展趋势”

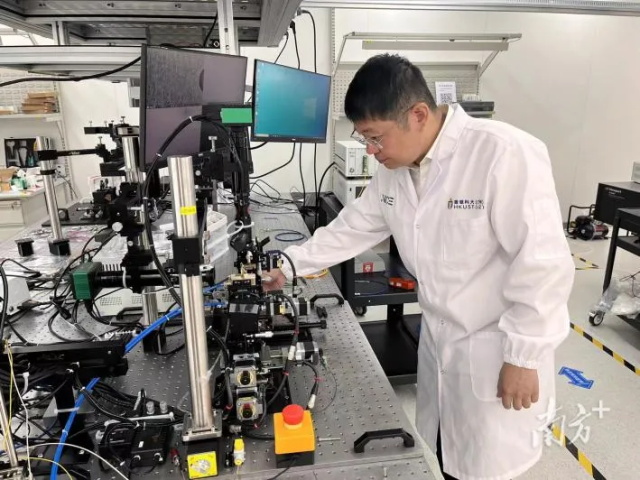

走进位于广州南沙的香港科技大学(广州)芯片中央实验室,3000平方米的建筑面积内,从芯片设计、测量、测试到应用场景的科研仪器一应俱全。

香港科技大学(广州)是《粤港澳大湾区发展规划纲要》颁布实施以来获批设立的第一所内地与香港合作大学,也是《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》出台后落成的首个重大项目。

该大学打破传统高校的“院系”之分,采用全新的“枢纽”和“学域”学术架构,致力于成为全世界第一家融合学科大学,为世界高等教育改革探路。

“我们做这个实验室的目的其实主要一个核心就是要培养人才。人才培养需要资源、需要环境、需要条件。”须江此前在香港科技大学工作了15年,在他看来,香港科技大学从香港来到广州意义非凡,“这里给我们带来了前所未有的机遇,能实现高等教育改革之梦。”

以集成电路学科为例,港科大(广州)打破了传统的学科壁垒,成立微电子学域,集中建立集成电路方面研究和人才培育的完整体系。“全新的交叉学科评价机制给了教师很强的归属感,有助于集成电路人才的培养。”须江说。

“集成电路是和产业高度结合的领域,我们要求本科生毕业的时候就能做出一块芯片。”须江说,学校的先进实验设施对各年级的同学都开放,而且学校鼓励学生去企业实习,有企业导师。“对于老师来说,科研成果是在培养学生的过程中形成的,他们要给学生带去最前沿的知识。要了解当前的知识边界和局限,才能有机会发现新的知识,实现新的突破。”

从香港到广州南沙,须江看好粤港澳大湾区集成电路产业的发展前景。“集成电路是现代科技‘皇冠上的明珠’,需要深入的产、学、研紧密配合和‘天量’的资源投入。粤港澳各地的优势可以互补,资源可以共享,从而形成新质生产力。”

展望产业未来发展前景,须江认为,要做“弯道超车”,就必须要比别人更早看到未来的发展趋势。“下一代芯片将是光电融合的芯片,未来可能就是量子芯片。我们已经开始对光电融合芯片进行初步的探索和研究了。相信接下来的10年会有一个初步的技术上的突破。整个产业的建立则可能要花15到20年的时间。”

为了培养更多高端芯片领域的高质量人才,须江在短短的三年时间里,带领招聘团队从境外引进二十多位芯片领域的专家回国,全职加入香港科技大学(广州)承担教学任务,同时建立起一套完整的高质量芯片人才快速培育方案和课程体系。他也会经常到中学普及芯片知识,为数千名中学生做过专题讲座,激发学生的学习兴趣。

据了解,在须江的带领下,目前已成立广州市EDA重点实验室,并建立起世界一流芯片实验平台。其完善的先进芯片设计和测试设备,也为培养更多芯片领域高质量人才创造了有利条件。展望未来,须江说,他将继续坚持在香港科技大学(广州)这个大舞台上,带领团队一起在高端芯片领域不断探索与创新,为国家科技自立自强作出积极贡献。

04“闲暇时看电影逛古迹,从历史中汲取智慧和力量”

“我比较热爱思考问题,但是偶尔也想换换脑筋。”平时研发和教学工作异常繁忙的须江,在闲暇时光喜欢看看电影、纪录片,逛逛博物馆、历史古迹,或是在城市间自由漫步,这些兴趣都为他带来了难能可贵的松弛感,有时也能从中激发他一些不同的灵感和思考。

须江也擅长从历史中汲取智慧和力量。前段时间,他与几位同事一同来到黄埔军校旧址纪念馆参观,纪念馆内的介绍和展示给他带来很大触动。他说,黄埔军校曾培养出诸多拥有坚定信念、对国家及人民尽忠尽责的杰出人才,对我国近代史的发展起到了至关重要的推动作用。如今我们已经迈入信息化新时代,反观自己的工作,不也是在为国家的一个新发展阶段培养更高质量的人才。

想到这里,须江内心充满使命感和责任感。“只要我们坚定信念,尽自己最大努力,坚持做正确的事情,我相信在芯片领域肯定能够成功取得更大突破,最终实现赶超甚至领先于世界。”

结束语:

“集成电路是数字经济和人工智能的基石。”须江教授说,他将在位于广州南沙的香港科技大学(广州)这个大舞台上,带着学生一起在集成电路产业发展的征途上不断探索与创新,打造世界一流的芯片研发平台,助力粤港澳大湾区打造中国集成电路“第三极”。

教授简介

须江

微电子学域 学域主任 教授

须江,美国普林斯顿大学博士,香港科技大学(广州)终身教授、微电子学域创始主任、广州市EDA重点实验室主任。曾在美国贝尔实验室和日本电器的美国实验室任职。他在美国初创公司沙桥科技(已被美国高通公司收购)研制成功了两代智能手机核心芯片。他是国家高层次人才、珠江杰出人才、IEEE计算机协会杰出贡献奖的奠基获奖者、IEEE计算机协会杰出访问学者、ACM杰出报告学者。他培养的博士和博士后在中、美、法、加拿大和新加坡的大学任教授,或在华为、英特尔、高通、苹果等公司的芯片团队任职。他开发了8个EDA工具,发表了160余篇学术论文,并多次获奖。他十多次受邀在国际学术会议上做大会报告、特邀报告和专题讲座,受邀在企业和研究机构做过六十多场专题讲座,并组织了四十多次国际会议。他现为IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems的副编辑。

版权声明:本文内容来自互联网,如转载内容涉及版权等问题,请及时联系删除。

| 主办单位:广州人才集团 运营维护:网才科技(广州)集团股份有限公司 |

粤ICP备2021132743号 粤ICP备2021132743号

粤公网安备 44010602009684号 粤公网安备 44010602009684号

|